本文探讨小孩过敏性鼻炎的现状、治疗方案及缓解时间,通过案例分析与统计数据,为家长提供应对之策。

小孩过敏性鼻炎:多久能完全缓解及治疗方案全解析

家有小孩的父母们,想必都对小孩过敏性鼻炎这个问题深感困扰。过敏性鼻炎不仅影响孩子的日常生活和学习,也让家长们忧心忡忡。那么,小孩过敏性鼻炎到底多久才能完全缓解呢?又有哪些有效的治疗方案呢?让我们一起来探讨一下。

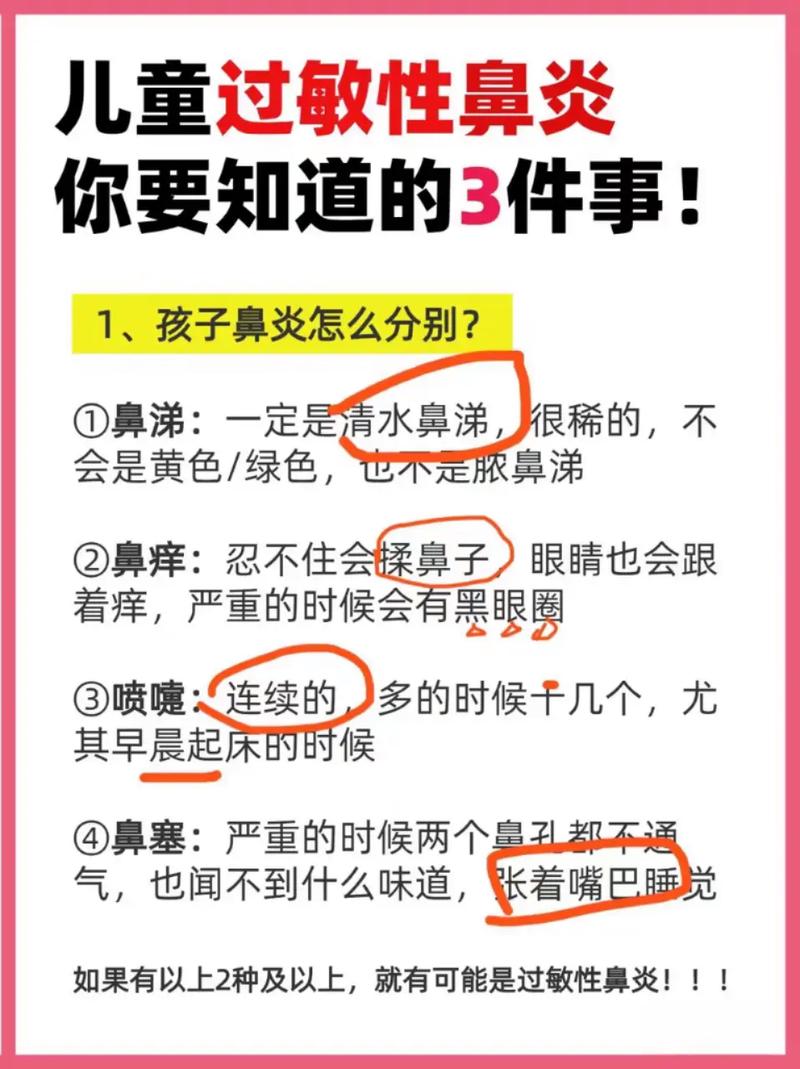

一、小孩过敏性鼻炎的现状

如今,小孩过敏性鼻炎的发病率越来越高。据相关统计数据显示,目前我国儿童过敏性鼻炎的患病率约为 10%至 20%。这意味着每十个孩子中就可能有一到两个孩子患有过敏性鼻炎。

过敏性鼻炎的症状主要包括打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、鼻痒等。这些症状会让孩子感到非常不舒服,影响他们的睡眠、学习和生活质量。而且,如果不及时治疗,过敏性鼻炎还可能引发其他并发症,如鼻窦炎、中耳炎、哮喘等。

二、小孩过敏性鼻炎的治疗方案

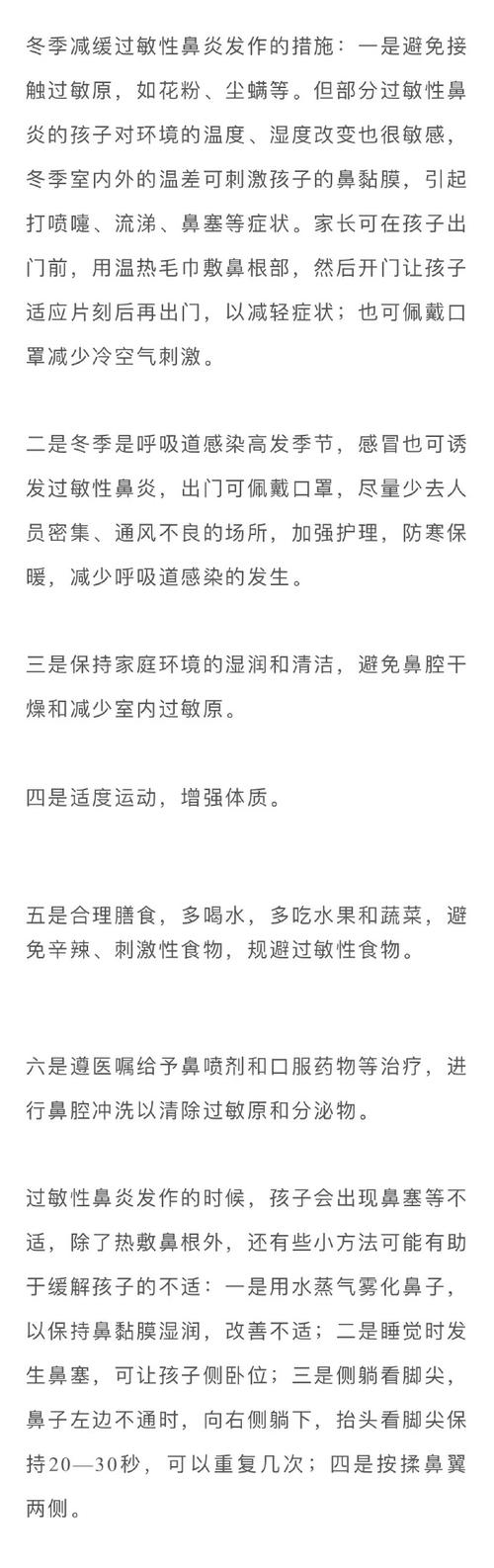

1. 避免接触过敏原

这是治疗小孩过敏性鼻炎的首要措施。家长们可以带孩子去医院做过敏原检测,了解孩子对哪些物质过敏,然后尽量避免孩子接触这些过敏原。常见的过敏原包括花粉、灰尘、螨虫、动物毛发等。

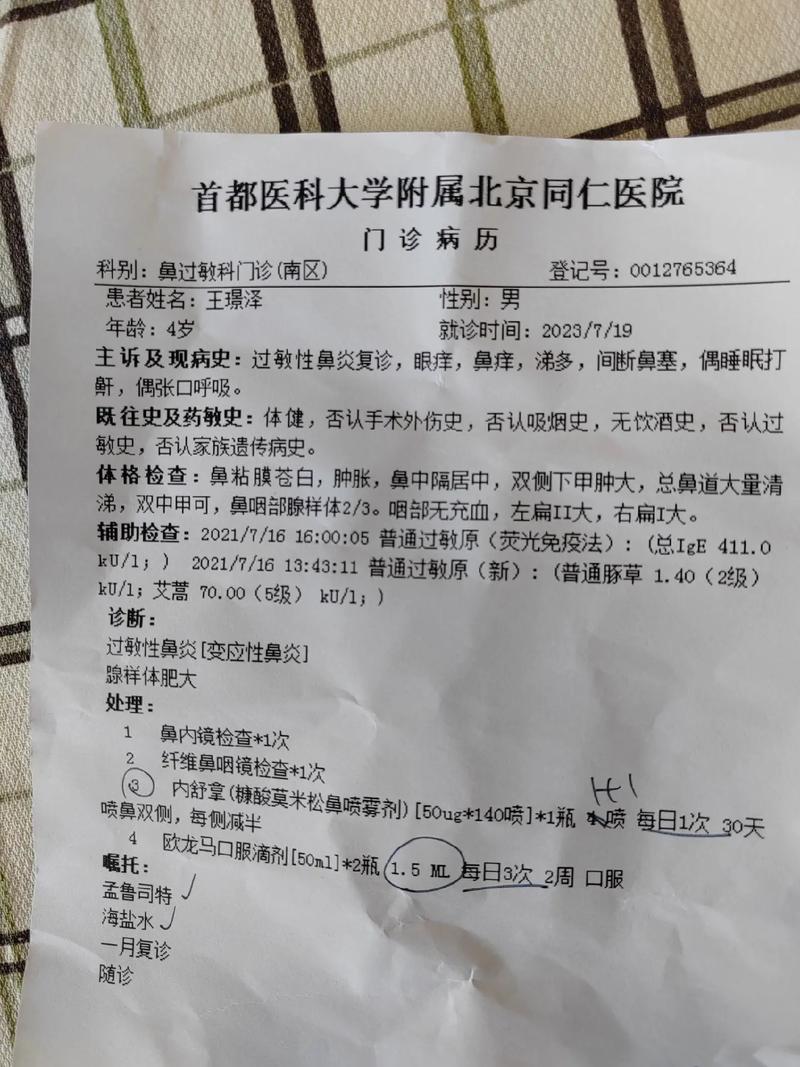

2. 药物治疗

如果孩子的过敏性鼻炎症状比较严重,医生可能会建议使用药物治疗。常用的药物包括抗组胺药、鼻用糖皮质激素、减充血剂等。

(1)抗组胺药:可以缓解打喷嚏、流鼻涕、鼻痒等症状。常见的抗组胺药有氯雷他定、西替利嗪等。

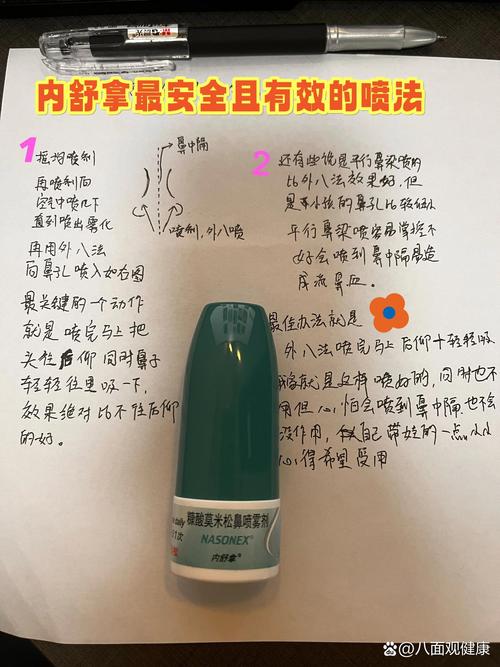

(2)鼻用糖皮质激素:可以减轻鼻黏膜炎症,缓解鼻塞等症状。常用的鼻用糖皮质激素有糠酸莫米松鼻喷雾剂、布地奈德鼻喷雾剂等。

(3)减充血剂:可以缓解鼻塞症状,但不宜长期使用,以免引起药物性鼻炎。

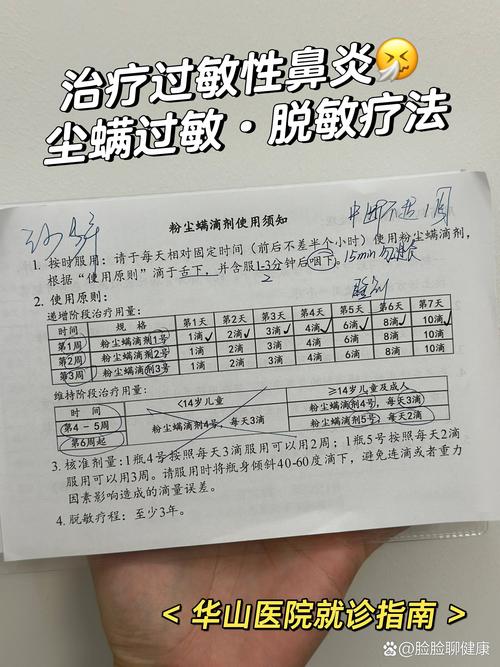

3. 免疫治疗

对于过敏原明确且难以避免的孩子,医生可能会建议进行免疫治疗。免疫治疗是通过逐渐增加孩子对过敏原的接触量,使孩子的免疫系统对过敏原产生耐受,从而达到治疗过敏性鼻炎的目的。免疫治疗的疗程较长,一般需要 2 至 3 年。

4. 鼻腔冲洗

鼻腔冲洗可以清除鼻腔内的过敏原、分泌物等,减轻鼻黏膜炎症,缓解症状。家长们可以使用生理盐水为孩子进行鼻腔冲洗。

三、小孩过敏性鼻炎多久才能完全缓解

小孩过敏性鼻炎的缓解时间因人而异,取决于病情的严重程度、治疗方法的有效性以及孩子的个体差异等因素。一般来说,如果能够及时采取有效的治疗措施,孩子的症状可以在数天至数周内得到缓解。但是,要完全治愈过敏性鼻炎可能需要较长的时间,甚至可能无法完全治愈。

有些孩子的过敏性鼻炎可能会随着年龄的增长而逐渐缓解或消失。这是因为孩子的免疫系统在不断发育和成熟,对过敏原的耐受性也会逐渐增强。但是,也有一些孩子的过敏性鼻炎可能会持续存在,甚至会加重。

四、案例分析

小明是一个 8 岁的男孩,患有过敏性鼻炎已经有两年了。他的症状主要是打喷嚏、流鼻涕、鼻塞,尤其是在春季和秋季花粉较多的时候症状更加严重。小明的父母带他去医院做了过敏原检测,结果显示他对花粉和螨虫过敏。医生建议小明避免接触过敏原,同时使用鼻用糖皮质激素和抗组胺药进行治疗。经过一段时间的治疗,小明的症状得到了明显的缓解。但是,在花粉季节来临的时候,他的症状还是会有所加重。小明的父母又带他去医院进行了免疫治疗。经过两年的免疫治疗,小明的过敏性鼻炎基本得到了控制,症状也很少再出现了。

小红是一个 6 岁的女孩,患有过敏性鼻炎已经有一年了。她的症状主要是鼻塞和流鼻涕,晚上睡觉的时候经常因为鼻塞而睡不好觉。小红的父母带她去医院看了医生,医生建议她使用鼻腔冲洗和鼻用糖皮质激素进行治疗。经过一段时间的治疗,小红的症状得到了缓解。但是,只要一感冒,她的过敏性鼻炎就会复发。医生告诉小红的父母,过敏性鼻炎的孩子抵抗力比较差,容易感冒,所以要注意孩子的饮食和生活习惯,增强孩子的免疫力。

五、如何预防小孩过敏性鼻炎

1. 保持室内清洁

定期打扫房间,保持室内清洁。可以使用吸尘器清理地毯、沙发等容易积尘的地方,减少灰尘和螨虫的滋生。

2. 注意饮食

让孩子多吃一些富含维生素和矿物质的食物,如水果、蔬菜、坚果等,增强孩子的免疫力。同时,要避免孩子食用辛辣、刺激性食物和海鲜等容易引起过敏的食物。

3. 加强锻炼

让孩子多参加一些户外活动,如跑步、游泳、打球等,增强孩子的体质。但是,在花粉季节和雾霾天气,要尽量避免孩子外出。

4. 注意保暖

在季节交替的时候,要注意给孩子增减衣物,避免孩子着凉感冒。因为感冒会加重过敏性鼻炎的症状。

总之,小孩过敏性鼻炎是一个需要家长们高度重视的问题。家长们要及时带孩子去医院进行诊断和治疗,同时要注意孩子的饮食和生活习惯,预防过敏性鼻炎的发生。虽然小孩过敏性鼻炎的完全缓解时间因人而异,但是只要我们采取有效的治疗措施和预防方法,就可以减轻孩子的症状,提高孩子的生活质量。

| 统计数据来源 | 具体数据 |

|---|---|

| 相关医学研究 | 目前我国儿童过敏性鼻炎的患病率约为 10%至 20% |

福梦鼻炎网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。