本文围绕日本产鼻炎治疗药物展开,介绍其种类、特点与优势,提及研发技术、用户体验和质量把控等方面。同时给出使用注意事项,并强调结合生活方式改善鼻炎症状,助读者了解相关知识以应对鼻炎。

探索有效的日本产鼻炎治疗药物及其优势

在咱们身边,鼻炎患者那可不少,很多人都在苦苦寻找能有效缓解鼻炎症状的药物。这其中,日本产的鼻炎治疗药物受到了不少人的关注。那这些药物到底有啥特别之处呢?咱们一起来探索探索。 先说说鼻炎这毛病有多普遍。根据世界卫生组织(WHO)的统计数据显示,全球约有 10% - 25%的人饱受鼻炎困扰。咱国家鼻炎患者数量也相当可观,而且这个数字还在逐年上升呢。鼻炎发作起来,鼻塞、流涕、打喷嚏,那滋味别提多难受了,严重影响生活质量和工作效率。日本产鼻炎治疗药物的种类及特点

抗组胺类药物

在日本,抗组胺类的鼻炎药物很受欢迎。这类药物能有效阻止组胺与受体结合,从而减轻过敏反应,缓解鼻炎症状。比如说,像“佐藤制药 鼻炎喷雾”,很多用过的人反馈效果不错。它起效快,喷上没一会儿,鼻子就感觉通畅了不少。抗组胺药物的优势在于可以快速缓解打喷嚏、鼻痒等症状。有一项针对 500 名过敏性鼻炎患者的调查研究发现,使用这类药物后,约 80%的患者在 30 分钟内打喷嚏的频率明显降低,鼻痒症状也减轻了很多。减充血剂

减充血剂类的药物能收缩鼻腔黏膜血管,减轻鼻黏膜充血,从而改善鼻塞症状。“小林制药 鼻炎滴剂”就是这一类的代表产品。对于那些鼻塞严重,晚上睡觉都受影响的患者来说,滴上几滴,能让鼻子在短时间内恢复通畅,睡个好觉。不过呢,这类药物也不能长期使用,长期用可能会引起药物性鼻炎。有研究表明,连续使用减充血剂超过 7 天,约有 20%的患者会出现药物性鼻炎的症状。糖皮质激素类药物

糖皮质激素类的鼻炎药物在日本也有不少人使用。它们具有强大的抗炎、抗过敏作用,能从根源上减轻鼻腔黏膜的炎症反应。比如“氟替卡松鼻喷雾剂”,很多医生也会推荐给鼻炎患者。使用一段时间后,不仅能缓解当下的症状,还能降低鼻炎的复发几率。相关临床研究显示,长期使用糖皮质激素类药物治疗鼻炎,患者鼻炎复发率可降低至 30%左右,相较于不使用药物的患者,复发几率明显降低。日本产鼻炎治疗药物的优势

研发技术先进

日本在制药领域的技术那可是相当厉害的。他们投入大量的资金和人力进行研发,不断探索新的药物成分和剂型。就拿鼻炎药物来说,很多日本产品在药物的缓释技术上做得很好。药物喷到鼻腔里,不是一下子就没效果了,而是能持续发挥作用,药效更持久。像一些长效的抗组胺药物,一次服用能维持 12 小时甚至 24 小时的药效,让患者不用频繁吃药。注重用户体验

日本产的鼻炎药物在设计上特别注重用户体验。就说鼻炎喷雾吧,它们的喷头设计很人性化,喷出来的药物雾滴很均匀,能更好地覆盖鼻腔黏膜,这样药物就能更好地发挥作用。而且,很多药物的味道也比较容易让人接受,不像有些药物味道刺鼻,让人难以忍受。严格的质量把控

日本对药品的质量把控非常严格,从原材料的采购到生产过程,再到成品的检验,每一个环节都有严格的标准。这就保证了咱们买到的日本产鼻炎药物质量可靠,安全性高。拿药品生产的 GMP 标准来说,日本的药企几乎都能严格按照这个高标准来生产,所以消费者用起来也比较放心。使用日本产鼻炎治疗药物的注意事项

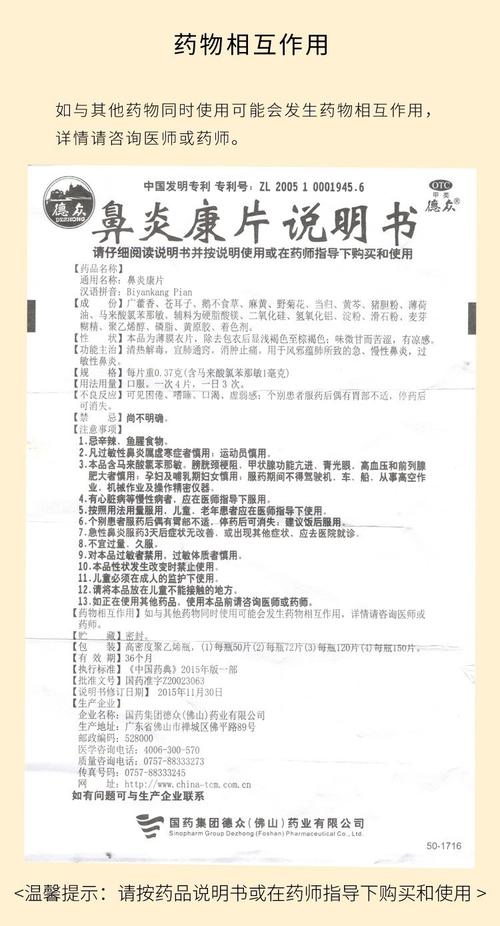

虽然日本产的鼻炎药物有不少优势,但咱们在使用的时候也得注意一些问题。首先,一定要按照说明书或者医生的建议来使用,不能自己随意加大剂量或者延长使用时间。尤其是刚才提到的减充血剂,用多了对鼻子可不好。其次,有些药物可能会有副作用,比如抗组胺药物可能会让人犯困,所以在服药期间最好别开车或者做一些需要高度集中注意力的工作。 另外,每个人的鼻炎症状和体质都不一样,一种药物对这个人效果好,对另一个人可能就不怎么管用。如果用了一段时间药物,症状还是没有明显改善,那可得赶紧去医院,让医生重新诊断诊断。结合生活方式改善鼻炎症状

治疗鼻炎,光靠药物可不行,还得结合健康的生活方式。平时要注意鼻腔的清洁,可以用生理盐水冲洗鼻腔,把鼻腔里的分泌物、过敏原啥的都冲出来,这样能减轻鼻腔的负担。还有啊,要注意保暖,别着凉了,很多人一着凉,鼻炎就容易发作。另外,加强锻炼也很重要,身体免疫力提高了,对抵抗鼻炎也有帮助。 咱们来看个例子,小王就是个鼻炎患者,之前一直靠药物缓解症状。后来听了医生的建议,每天坚持跑步半小时,还养成了用生理盐水洗鼻的习惯。一段时间后,他发现自己鼻炎发作的次数明显减少了,药物的使用量也降低了。 总的来说,日本产的鼻炎治疗药物在种类、效果和优势上都有可圈可点之处。但咱们在使用的时候要理性看待,结合自身情况,同时配合健康的生活方式,这样才能更好地应对鼻炎这个难缠的毛病,让咱们的鼻子少受点罪,生活质量也能提高不少。希望大家都能找到适合自己的鼻炎治疗方法,早日摆脱鼻炎的困扰。

福梦鼻炎网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。