本文深入探讨了鼻炎治疗从初显到康复的周期,介绍了急性、慢性鼻炎不同的康复时间,并详细分析了鼻炎类型、治疗方法、个人体质等多种影响康复周期的因素,为鼻炎患者提供了治疗参考。

鼻炎治疗从初显到康复的周期及影响因素探讨

在咱们日常生活中,鼻炎那可是相当常见的毛病,好多人都被它折腾得够呛。咱就来说说鼻炎治疗从刚开始有效果到完全康复这个过程得花多长时间,又有哪些因素在影响着这个周期。

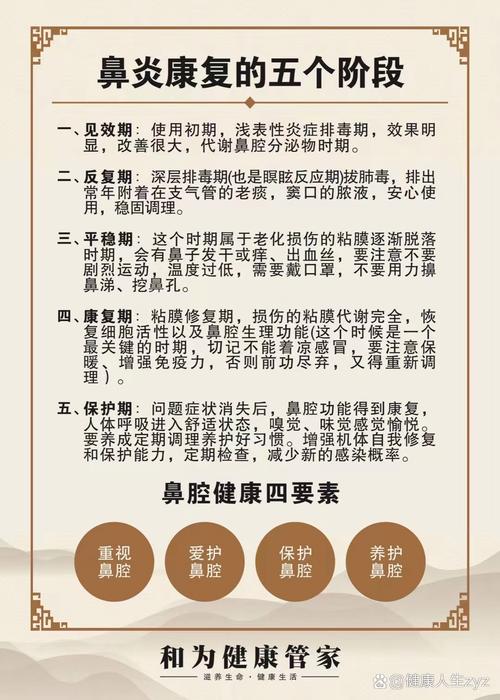

先讲讲鼻炎治疗初显效果和康复的概念哈。初显效果呢,就是经过治疗后,咱那些流鼻涕、打喷嚏、鼻塞这些难受的症状开始减轻了,鼻子感觉比以前通气了,人也没那么难受了。而康复呢,那就是症状基本都没了,鼻腔恢复到正常状态,而且在一段时间内也不会轻易复发。

那鼻炎治疗从初显到康复得多久呢?这可没有个准数,因为影响的因素太多啦。一般来说,急性鼻炎相对好得快些。根据相关统计数据显示,在及时正确治疗的情况下,大概1 - 2周就能初显效果,3 - 4周就能基本康复。就像下面这个表格展示的:

| 鼻炎类型 |

初显效果时间 |

康复时间 |

| 急性鼻炎 |

1 - 2周 |

3 - 4周 |

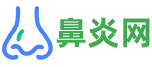

可慢性鼻炎就没这么容易了。慢性单纯性鼻炎,初显效果可能需要2 - 3个月,完全康复没准得半年往上。慢性肥厚性鼻炎更麻烦,初显效果可能要3 - 6个月,康复时间可能得1年甚至更久。

为啥差别这么大呢?这就得说说影响鼻炎治疗周期的因素了。

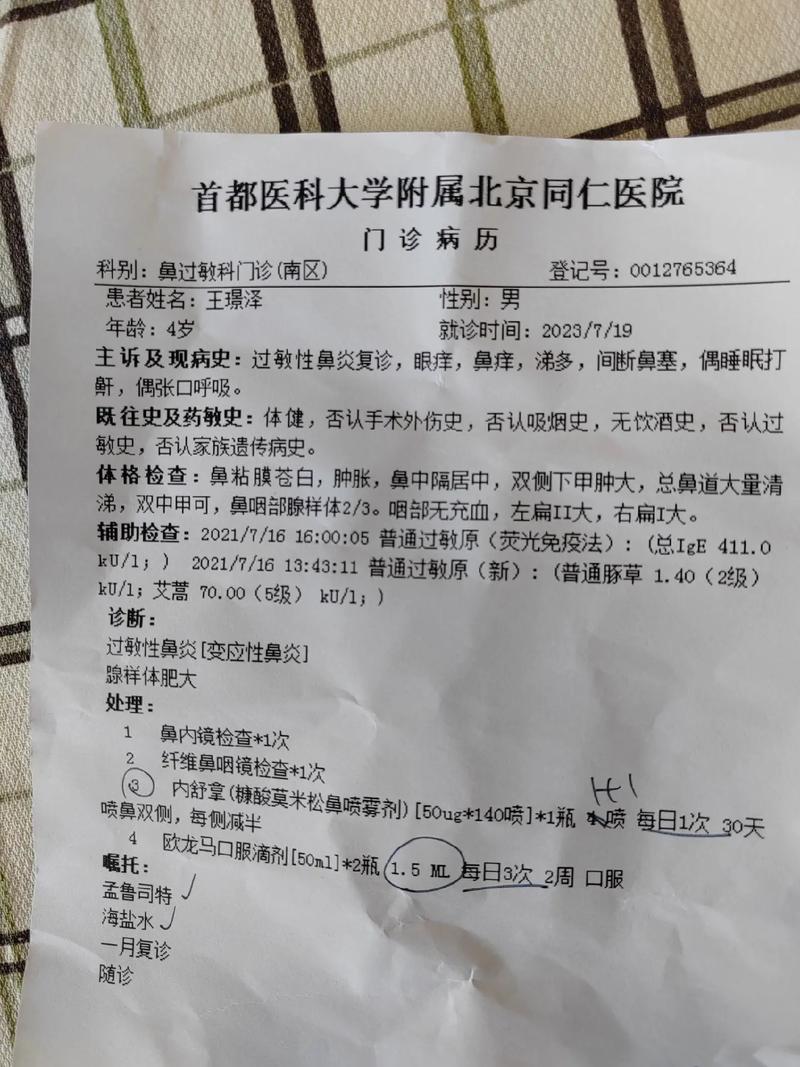

第一个重要因素就是鼻炎的类型和严重程度。刚才咱们也看到不同类型的鼻炎康复时间差不少。就好比感冒引起的急性鼻炎,它就像是一场突然来的小雨,虽然当下让人不舒服,但只要及时用药、好好休息,很快就能过去。可慢性鼻炎呢,就像是家里墙角的青苔,慢慢长起来的,想要清理干净可不容易。而且如果鼻炎病情比较严重,鼻腔黏膜受损厉害,治疗起来自然就更费时间。比如说有些慢性鼻炎患者,鼻腔黏膜长期处于充血、肿胀的状态,已经形成了一些增生,那治疗难度就加大了,康复周期也就拉长了。

治疗方法也对康复周期影响很大。正确的治疗方法能让康复之路顺很多。要是治疗方法不对,那可就像在迷宫里乱转,怎么都走不出来。常见的治疗方法有药物治疗、物理治疗、手术治疗。药物治疗是最常用的,像鼻用糖皮质激素、抗组胺药这些。对于轻度的鼻炎患者,按时按点用这些药,效果就挺不错。统计显示,大概70%的轻度鼻炎患者通过规范的药物治疗,能在3 - 6个月内有明显改善。物理治疗呢,像鼻腔冲洗、热敷这些,能辅助药物治疗,减轻症状。要是鼻炎比较严重,药物治疗效果不好,可能就需要手术治疗了。但手术也不是一做完就万事大吉了,术后还得好好护理,不然也容易复发,康复周期也得延长。

个人的体质和免疫力也是关键因素。就好比同样是面对一场流感,有些人身体素质好,免疫力强,可能就只是轻微有点症状,很快就好了;可有些人免疫力差,就会病得比较严重,恢复得也慢。对于鼻炎患者来说也是这样,免疫力强的人,身体对治疗的反应更好,能更快地恢复健康。据研究,免疫力强的鼻炎患者,治疗周期可能比免疫力弱的患者缩短20% - 30%。所以平时咱们得多注意锻炼,合理饮食,保证充足的睡眠,增强自己的免疫力。

生活环境对鼻炎治疗也有不小的影响。要是生活在空气污染严重、过敏原多的环境里,那鼻炎可就很难好。比如说在一些工业城市,空气中有很多粉尘、有害气体,这些都会刺激鼻腔黏膜,加重鼻炎症状。还有些人对花粉、尘螨过敏,要是家里卫生没做好,尘螨滋生,或者在花粉季不注意防护,鼻炎就容易反复发作,治疗周期自然就变长了。我有个朋友,之前鼻炎一直不好,后来搬到了空气清新的海边城市,再配合治疗,鼻炎很快就有了明显改善。

另外,患者的依从性也不容忽视。什么是依从性呢?就是患者是不是按照医生的嘱咐好好治疗。有些患者,刚开始治疗的时候还挺积极,药也按时吃,鼻腔冲洗也认真做。可过了一段时间,症状稍微减轻点,就开始偷懒了,药也不按时吃了,治疗也不坚持了。这样一来,鼻炎很容易反复,之前的治疗成果可能就白费了,康复周期也就无限期延长。有数据表明,依从性好的患者,康复时间能比依从性差的患者缩短一半左右。

说了这么多影响因素,大家也别觉得鼻炎就治不好了。只要咱们清楚这些影响因素,在治疗的时候尽量去避免不利因素,积极配合治疗,鼻炎还是能慢慢好起来的。

对于鼻炎患者来说,治疗是个需要耐心和毅力的过程。咱们要对治疗有信心,按照医生的建议,选对治疗方法,保持良好的生活习惯,增强自身免疫力,注意生活环境的改善,认真坚持治疗。这样,鼻炎从初显效果到完全康复的周期就能尽可能缩短,咱们也能早日摆脱鼻炎的困扰,呼吸顺畅的空气,享受健康的生活。

在治疗鼻炎的道路上,每一步都不容易,但只要咱们坚持下去,就一定能看到希望,就像在黑暗的隧道里行走,只要朝着前方的光亮一直走,总能走出隧道,迎来光明。所以,各位鼻炎患者朋友们,加油呀!咱们一起努力战胜鼻炎这个小怪兽!

免责声明:

福梦鼻炎网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。